Penulis :

Kehsya (Staf Magang Sekretariat Nasional SP)

Mareta (Staf Kampanye Sekretariat Nasional SP

1% penduduk menguasai 59% lahan yang ada di negeri ini dan tentunya memperparah ketimpangan agraria dan pemiskinan terhadap perempuan.

Apakah kalian mengetahui bahwa keterlibatan TNI dalam konflik-konflik agraria bukan lah hal yang baru? Karena tak jarang masyarakat melihat bahwa TNI adalah “pihak baik” dibandingkan kepolisian, padahal pada masa lalu, dua instansi ini adalah satu bagan yang disebut sebagai Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Sejarah reforma agraria di Indonesia memang penuh simpul rumit, salah satunya karena kuatnya militerisme. Persoalan sengketa tanah di Indonesia, khususnya tanah-tanah militer, kurang banyak mendapat tempat dalam diskursus sejarah konflik agraria, dibandingkan dengan sengketa tanah-tanah perkebunan ataupun penggusuran di komunitas perkotaan. Terutama, pengungkapan sejarah terhadap peran militer secara institusional dalam sengketa tanah dan klaim militer dalam mengambil tanah-tanah rakyat secara paksa untuk kepentingan bisnis, pusat latihan tempur dan juga fasilitas lainnya.

Angga Hermanda dalam tulisannya “Direbut Penjajah, Digadaikan Negara Sendiri: Riwayat Panjang Hak-Hak Petani Indonesia” mencatat bagaimana rezim Soeharto membelokkan reforma agraria dengan menstigmatisasinya sebagai ajaran komunis. Pada tahun ‘65, bukan hanya tentang pembantaian pada orang-orang yang dituduh komunis, tapi juga tragedi yang merenggut banyak hal, termasuk kepemilikan tanah. Hal ini terlihat dari tuduhan yang kemudian memaksa warga pemilik tanah untuk menyerahkan hak kepemilikannya pada militer atau ditangkap sebagai komunis hanya karena mereka berserikat atau berorganisasi dengan para buruh.

Selain itu, sabotase itu juga terlihat jelas sejak lahirnya UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, yang kemudian disusul UU Pokok Kehutanan dan UU Pertambangan. Semua aturan itu nyata-nyata bertentangan dengan UUPA 1960, dan semakin parah lagi dengan program Revolusi Hijau yang menancapkan paradigma pembangunan berorientasi Barat.

Dari periode pemerintahan di Indonesia, sejak kemerdekaan hingga sekarang ini sesungguhnya bisa lebih mudah untuk dipahami bahwa konflik tanah yang menghadapkan petani dengan militer, yang terjadi sejak tahun 1950-an, bukanlah konflik yang terjadi parsial, atau lepas antara yang satu dengan yang lainnya. Melainkan konflik tanah tersebut terjadi secara sistemik, artinya melibatkan institusi militer secara resmi, terencana, dan menggunakan media legal formal untuk melakukan pengambilalihan tanah-tanah rakyat atas dasar klaim sepihak militer, atau bisa dikatakan perampasan yang terorganisir.

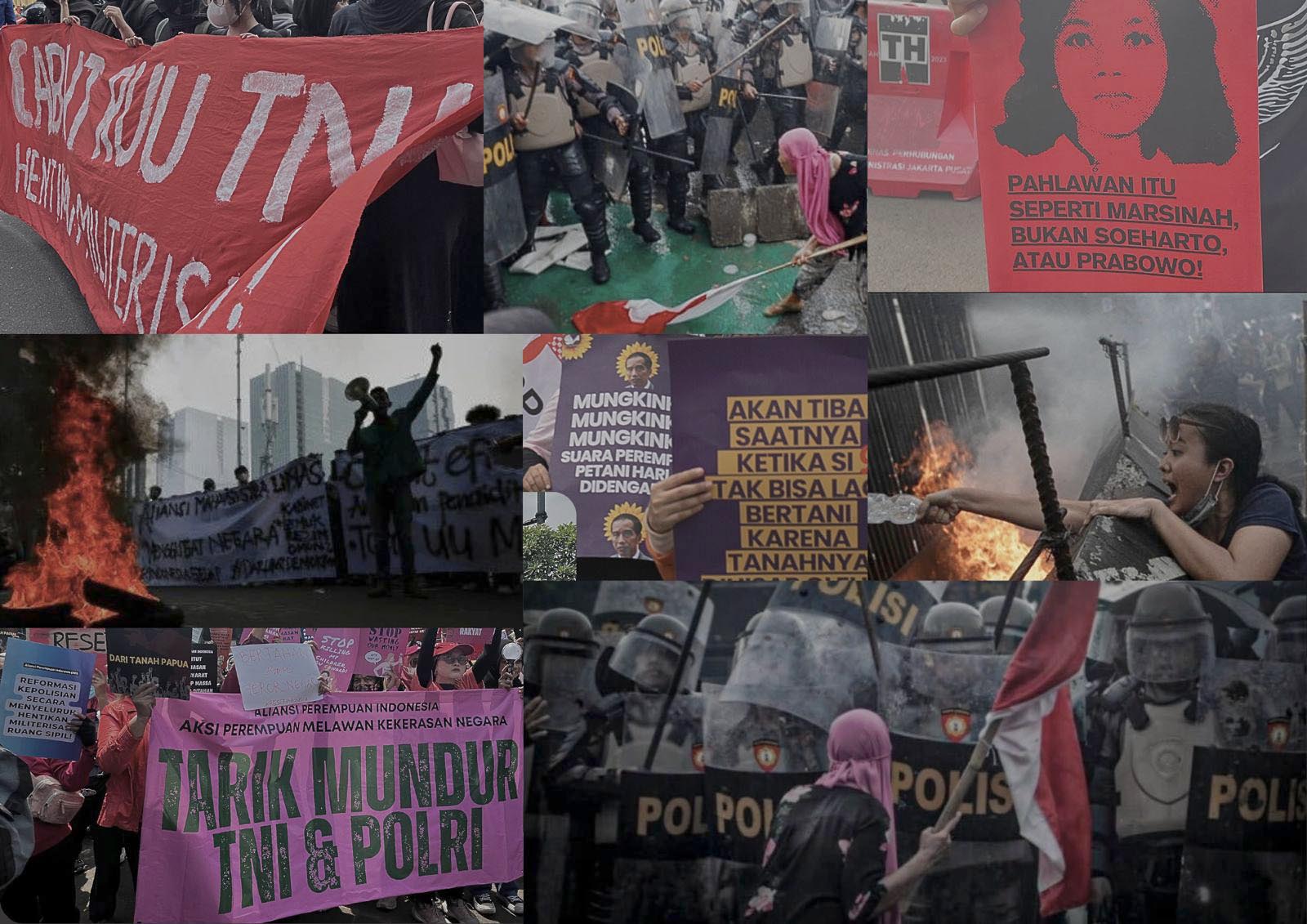

Militer Masa Kini dan Keberulangan

Dari masa Orde Lama, Orde Baru hingga hari ini, militer kerap kali hadir bukan sebagai pelindung rakyat, melainkan sebagai penjaga kepentingan sekelompok pemegang kendali. Sejarah itu kini berulang, petani kembali menghadapi perampasan tanah dengan dalih pembangunan yang akan mensejahterakan mereka.

Di masa Sukarno, keberadaan tentara—Angkatan Darat—merupakan modal penting dalam memelihara keamanan dari berbagai gelombang kelompok pemberontak yang tidak puas dengan kemudi pemerintahannya, di samping alat mewujudkan tujuan politik luar negerinya. Atas nama nasionalisasi, tentara seperti meraup legitimasi untuk menguasai tanah-tanah yang dinilai berpeluang menjadi aset mereka. Apalagi pasca pemberlakuan demokrasi terpimpin, di mana tentara cukup puas dengan pemberlakuan Demokrasi Terpimpin karena tidak mengusik garis batas yang mereka buat, tidak terkecuali dalam persoalan tanah.

Tak hanya perampasan dengan cap komunis. Di rezim orde baru, agraria berubah dari awalnya pro-petani menjadi lebih pro-korporasi dan pro investor asing. Pemerintah Indonesia memberikan insentif besar bagi perusahaan- perusahaan asing dan nasional untuk menguasai tanah-tanah produktif, sementara para petani kehilangan akses terhadap tanah mereka sendiri dan terpaksa menjadi buruh tani di perusahaan-perusahaan besar. Bahkan Ketergantungan pada monokultur di mana petani diwajibkan untuk menghasilkan satu jenis tanaman komoditas tertentu untuk diekspor, seperti kelapa sawit atau karet. Tak mengherankan beras-isasi juga terjadi dan menyebabkan ketergantungan pada pasar global hingga mengurangi keanekaragaman hasil pertanian lokal, sehingga memicu kemiskinan di antara petani.

Di Masa sekarang keterlibatan militer dalam urusan pangan bukan sekadar pengulangan sejarah, melainkan reproduksi nalar otoritarian Orde Baru. “Ketahanan pangan” dijadikan kata kunci untuk menutupi logika teknokratis yang menyingkirkan politik agraria dan menundukkan petani di tanahnya sendiri.

Pada masa pemerintahan Joko Widodo—pemegang tongkat eksekutif selama 10 tahun hingga 2024—peran militer diangkat kembali, bersanding dengan kepolisian, mengacu kajian berjudul “Jokowi consolidates influence over TNI as elections loom” (2023) yang digarap Muhammad Haripin dan Adhi Priamarizki. Jokowi, yang berambisi menggenjot perekonomian melalui serangkaian agenda pembangunan, memerlukan “stabilitas,” dan tentara—bersama polisi—dianggap mampu menyediakan hal tersebut. Potret pembangunan era Jokowi bertumpu pada Proyek Strategis Nasional (PSN). Visi dari kebijakan ini ialah mengatasi ketimpangan infrastruktur supaya tidak terpusat. Sayangnya, implementasi PSN dikritik karena justru melahirkan konflik dengan warga, termasuk konflik agraria.

Setelah hampir tiga dekade melewati kelamnya masa Orde Baru, kebijakan pangan saat pemerintahan Prabowo Subianto dinilai berwatak militeristik sehingga membahayakan masyarakat sipil dan lingkungan hidup. Selama 100 hari awal pemerintahannya pun sudah menunjukkan adanya kontradiksi yang dikhawatirkan akan menjauhkan Indonesia dari pencapaian kedaulatan pangan. Hal ini bisa terlihat dari Asta Cita yang digagas oleh pemerintahan Prabowo-Gibran, pada poin kedua yakni mengenai pangan yang ternyata dimasukan ke dalam sektor keamanan, maka tak mengherankan bahwa militer kembali membawa pacul dan traktor dan masuk ke tanah-tanah warga karena agenda pangan dilihat sebagai ketahanan bukan sebagai kedaulatan petani.

Bayang-bayang Soeharto juga masih sangat terasa dalam politik agraria Indonesia hari-hari ini. Sosok presiden dikenal sebagai Presiden dengan kontrol yang sangat ketat, bahkan dibilang otoriter. Pasukan militer begitu disegani dan dominan dalam pemerintahannya, dan mereka sekaligus menjabat sebagai panglima ABRI dan Menhankam. Di bawah retorika ketahanan pangan, desa dijadikan laboratorium kekuasaan. program ABRI Masuk Desa menjadikan militer instrumen pembangunan sekaligus alat doktrinasi. pasca-reformasi, pola ini berulang. Tentara kembali hadir di sawah, ladang, laut dan hutan.

Wajah Patriarki : Realita yang Terjadi Pada Perempuan di Tapak

Hal yang menjadi Catatan Solidaritas Perempuan bahwa negara kerap mengubah regulasi dan kebijakan untuk memperkuat kekuasaannya. Terlihat dari banyak ditemukan pelencengan hukum pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, termasuk yang berkaitan dengan perampasan lahan untuk kepentingan pembangunan nasional yang kita kenal sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

Solidaritas Perempuan juga mencatat bahwa pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, proses pembangunan yang patriarkal dan diwarnai oleh penindasan dan pemiskinan, telah berdampak serius terhadap sebanyak 7.595 jiwa di 57 desa Indonesia, perempuan sebesar 3.624 jiwa (47,7%) dan laki-laki 3.971 (52,3%).

Pada 21 Januari 2025, Prabowo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Dimana isi dari regulasi ini melibatkan TNI melalui pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Lalu, pada 3 Februari 2025 Prabowo menghadiri Rapat Pimpinan TNI-AD yang meminta TNI aktif mengawal program ketahanan pangan. Keterlibatan angkatan bersenjata dalam program lumbung pangan nasional bisa jadi mengurangi atau bahkan menutupi kemampuan aslinya, yang seharusnya berfokus pada pengelolaan konflik dan peperangan dengan lawan, sekarang beralih kepada pengelolaan aktivitas pertanian, seperti membajak dan bertani.

Contoh nyata terjadi di wilayah pengorganisasian SP Mamut Menteng, Kalimantan Tengah, yang dijadikan sasaran. Hadir bukan karena PSN melainkan melalui proyek cetak sawah (CATAHU SP, 2024). Hadirnya food estate tidak memberikan kesejahteraan pada para perempuan petani, karena mereka tidak bisa berladang, kegagalan panen karena padi tidak dapat tumbuh di atas lahan food estate, yang padahal lahan itu adalah tanah mereka. Pembukaan kawasan food estate di Kalimantan Tengah ini merupakan salah satu contoh kenyataan pahit ketika militer diintegrasi ke proyek pangan berskala besar. Proyek cetak sawah yang diberlakukan di Kalimantan Tengah yang memakan 150 ribu hektar lahan, diragukan akan berpotensi mengulangi kesalahan dalam proyek cetak sawah karena pelibatan TNI dalam proyek cetak sawah dan ini akan menyebabkan kerusakan hutan seperti yang sudah terjadi di Lampung, pemborosan dana, dan juga sawah yang tidak bisa dimanfaatk/an.

Perampasan lahan yang terjadi konflik antara warga Takalar dengan PTPN XIV Takalar tetap berlanjut akibat adanya pemaksaan yang dilakukan oleh PTPN XIV. Perkebunan tebu di Takalar nyatanya hanya membuat para perempuan menjadi buruh tani di tanahnya sendiri. SP Anging Mammiri bersama dengan perempuan petani terus konsisten dalam melakukan penolakan (CATAHU SP, 2024). Para anggota Brimob bersenjata memiliki peran pada wilayah tersebut, mengawal pengolahan atau pemanenan tebu ilegal PTPN di lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah berakhir.

Operasi pengawalan jelas menjadi kontroversial karena dilakukan di atas lahan yang HGU nya telah berakhir sejak tahun 2024, tercatat sejak 9 Juli 2024 setelah bertahun-tahun catatan konflik agraria. Terjadi bentrok antara warga dan anggota bersenjata karena warga setempat meminta kepastian dan penjelasan mengapa proses pemanenan tetap dilanjutkan, padahal masa HGU sudah habis berlaku dan tidak ada perpanjang lagi.

Di Poso, Sulawesi Tengah, Badan Bank Tanah menggagas program Ketapang (ketahanan pangan). Melalui inisiatif tersebut, Badan Bank Tanah memanfaatkan lahan HPL di Poso, Sulawesi Tengah, seluas 40.000 M2 (4 ha) untuk ditanami padi, jagung dan pembuatan demplot. Namun, yang mencengangkan adalah bahwa kegiatan ini turut menggandeng masyarakat yang menjadi subjek reforma agraria Badan Bank Tanah serta TNI/POLRI dengan salah satu alasannya adalah mengoptimalkan tanah negara menjadi lahan produktif pangan. Seakan-akan ketika tanah tersebut dipakai oleh petani, khususnya perempuan, lahan tersebut tidak dilihat sebagai kerja produktif. Ini merupakan watak patriarki dan maskulin yang memang lekat pada institusi TNI.

Dalam buku “Theorizing Patriarchy,” Walby berpendapat bahwa militerisme adalah salah satu alat utama yang digunakan oleh sistem patriarki untuk mempertahankan kekuasaan laki-laki dan kontrol sosial. Walby juga mengeksplorasi militerisme, dalam skala internasional, memperkuat ketidaksetaraan gender dan mengurangi ruang untuk demokrasi dan kesetaraan. Perjuangan feminis untuk hak asasi manusia harus mencakup penentangan terhadap militerisme. Karena militerisme seringkali membatasi kebebasan dan memperburuk ketidaksetaraan.

TNI kerap terlibat dan juga menjadi aktor dalam kekerasan yang dialami perempuan dalam perampasan lahan mereka. Perusakan hutan yang menghilangkan sumber-sumber penghidupan di desa juga melibatkan TNI. Hal yang perlu digaris bawahi adalah bahwa dasar klaim militer untuk penguasaan tanah-tanah rakyat bukan lah fenomena yang terpisah dengan politik negara. Ini merupakan hasil dari sinergitas politik kekuasaan yang saling memberikan pengaruh atas dinamika politik militer, yang pada gilirannya mendorong politik tanah yang berbasis pada kepentingan-kepentingan bisnis militer.

Referensi :

https://kabar24.bisnis.com/read/20250814/15/1902915/bank-tanah-garap-lahan-hpl-di-poso-libatkan-tni-dan-masyarakat

Herlambang Perdana Wiratraman. 2025. Politik Militer dalam Perampasan Tanah Rakyat : Studi Konflik Penguasaan Tanah oleh Militer & Kekerasan terhadap Petani di Jawa Timur

https://mongabay.co.id/2022/01/07/menyoal-keterlibatan-militer-dalam-proyek-food-estate/

https://www.netralnews.com/bentrokan-di-lahan-tebu-takalar-ratusan-aparat-amankan-panen-ptpn-xiv/Zk9hd1BWSmIvRkxQQk9kQ3RFeWQwdz09

https://makassar.tribunnews.com/2024/09/13/tanggapi-aksi-demo-di-takalar-ptpn-i-pastikan-proses-perolehan-tanah-sudah-sesuai-peraturan